5月30日晚,判例研读会第三季第4期通过腾讯会议平台如期举行。本次判例研读会由王铮同学召集并主持。研读的判例是柴丽杰诉上海大学履行法定职责案(以下简称柴丽杰案),由沈佳雯、凌一帆、张丹同学做报告,黄铃尔、朱奕彤、杨珍妮同学做评议。法学18级、19级同学,法律系教师,共三十余人参与研读。

本次判例研读会分为三个环节。

报告环节

第一位报告人是来自法学181班的沈佳雯同学。沈佳雯同学先柴丽杰案做了概括性地介绍,并阐述了其认为的案件争议焦点。随后从“柴丽杰的学术论文是否达到标准及其与学位论文是否具有相关性”“应当适用学校科研标准还是学院科研标准、学院是否有资格另行制定科研量化指标”“正当程序原则的在本案中的运用”等三方面对柴丽杰案进行了评析。沈佳雯同学结合相关法律规范及被告方自行制定的《学位实施细则》等文件进行分析,认为学术论文与学位论文的相关性主要表现为一种专业的相关性,而在柴丽杰案中应当适用学校的科研标准。另,针对本案中学位评定分委员会审查及通知过程中存在的程序问题,从评定人数、是否应当组织审查和结果告知形式等角度切入进行分析,认为被告的做法违反了正当程序原则。此外,沈佳雯同学还针对“学术自治与法律的关系问题”“履行法定职责案件的诉讼要件”提出了自己的一些思考。

第二位报告人是来自法学181班的凌一帆同学。凌一帆同学首先提出其概括的争议焦点——“被告的行为是否属于不履行法定职责”。围绕争议焦点,凌一帆同学进行了细致的评析,并得出“被告仅以学院秘书微信告知的方式驳回原告的博士学位申请,属于未履行法定职责的行为”且“通过秘书发送微信信息的形式告知申请者不符合正当程序的要求”的结论。另,还从“本案对正当程序原则的发展”“校级规定和院级规定的适用问题”“司法审查的边界”三个方面出发,结合田永案、刘燕文案、于艳茹案等相关案例进行分析,寻找判决思路中的异同。并从柴丽杰案中抽象出两点规则:1.在学位授予案件中,人民法院可以对学位授予的程序进行合法性审查。2.高校规定的制定程序需遵守正当程序原则。

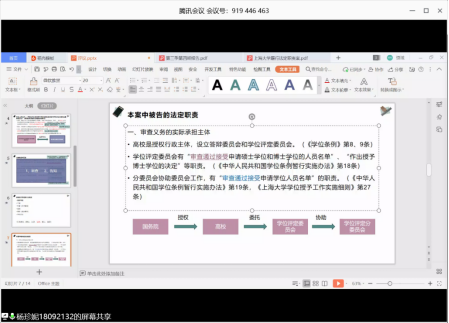

第三位报告人是来自法学181班的张丹同学。张丹同学总结了三个争议焦点:1.上海大学和经济学院应用经济学的科研量化指标规定是否分别符合规范?2.学院秘书以微信的方式告知原告能否视为学位评定分委员会履职的行为?3.上海大学的相关行为是否符合正当程序原则?围绕争议焦点,张丹同学将裁判思路梳理为三个方面:“上海大学的科研量化指标是符合相关规范的,而经济学院的科研量化指标是对学校层面的重新定义,不符合规范”“学院秘书以微信告知原告的行为不能认定为学位评定分委员会履职的行为”与“上海大学的相关行为不符合正当程序原则”。另,张丹同学还结合“事前-事中-事后”的行政过程对“高校该如何遵循正当程序原则”提出了自己的一些观点。

评议环节

第一位评议人是来自法学181班的黄铃尔同学,其评议的是第一份报告。黄铃尔同学从三个方面进行了评议:首先,肯定了报告人在报告中结合法律、法规进行分析,并运用思维导图的方式,条理清晰。其次,指出了沈佳雯同学在报告中存在的一些问题,认为报告人应站在较为客观的立场对案件进行评析,在案情表述上不宜直接将争议点予以定性。再次,还对报告中的一些细节进行了补充。其通过查阅资料发现,对于学术论文与学位论文相关性问题的规定,不同的学校之间都存在着差异,而上位法也没有明确的规定。

第二位评议人是来自法学181班的朱奕彤同学,其评议的是第二份报告。朱奕彤同学认为报告人从争议焦点到评析的思路清晰,结合诸多相关案例进行分析,更具说服力。随后,朱奕彤同学针对柴丽杰案,阐述了自己的一些想法,指出该案法院使用正当程序原则,足见该原则在行政审判中的重要性,同时法院也表明了高校作为被告的行政诉讼中的态度。

第三位评议人是来自法学181班的杨珍妮同学,其评议的是第三份报告。首先,杨珍妮同学肯定了张丹同学的报告。其次,杨珍妮同学针对报告人的评析部分提出了三点质疑。第一,其认为报告将“秘书的告知行为能否视为被告履行告知职责”与“被告有无履行法定职责”错误等同了。第二,其认为报告混淆了正当程序原则与法定程序原则的概念,被告行为应是违反了法定程序原则。第三,其认为报告对于哪些事项属于“事前”,哪些事项属于“事中”的认定有误。在提出质疑的同时,杨珍妮同学也结合自身所学知识,细致阐述了其对本案所涉问题的看法。

提问与点评环节

最后一环节,一些同学对报告人、评议人进行了提问。来自法学181班的郦胜锴同学肯定了杨珍妮同学的评议,并提出判例报告应当进一步将裁判思路与学说有机融合。法律系徐肖东老师就报告人、评议人等的表现,对整场研读会做了综合点评,并提出其对柴丽杰案的一些想法。徐老师对本期研读会三份报告的质量、评议人针对报告人部分观点的质疑态度予以了肯定,对报告人结合法院裁判思路的分析表示认可。同时,徐老师也提出了两点判例研读的改进意见:一是相关文献的研读,即学说梳理还需加强;二是判例研读可以突破个案,结合其他相关案例进行分析研判。

判例研读会已成为法律系师生、业界精英共同参与的固定平台,原则上每学期举行三次,主要研读最高人民法院指导案例、公报案例及实践中的热点疑难案例。到目前,成功举办了十三期,共有八十余位学生报告、评议与主持,十余位专任教师、法官、律师等参与指导,学生累积参与达五百二十余人次。判例研读会以OBE理念推动卓越法治人才培养,使学生逐渐具备较强的实践能力与一定的科研创新能力。此外,学生通过判例研读会,提升了组织能力、分析能力、写作能力与讲说能力,为成长成为应用型法律人才打下了良好的基础。

(供稿:商学院法律系;撰稿人:法学181吕雨晴)

地址:绍兴市环城西路508号 版权所有:绍兴文理学院商学院 邮编:312000

地址:绍兴市环城西路508号 版权所有:绍兴文理学院商学院 邮编:312000