为深入学习贯彻习近平文化思想,进一步探索文化自信的城市样本,我院“剡根未央”社会实践团以青春为笔,以热忱为墨,走进“中国根艺之乡”嵊州,探寻根雕艺术的前世今生。

一、学·溯源:在文化根脉中寻传承密码

开展社会实践前,成员们查阅有关根雕的文献资料,积累了一定的理论知识。古代根雕虽无专著存世,但其技艺审美以《南齐书》、《五杂俎》和《陶庵梦忆》这些文人笔记及地方工艺志得以传承。自战国辟邪神兽的巫仪图腾,到明清书房文器的自然雅供,根雕凭借因势象形的思想,成为东方造物的活态史诗。

《浙江传统工艺振兴纲要》的研读也使成员们意识到:根雕乃沉静于木石之间的浙江记忆。走进嵊州文化主题馆,在泛黄的卷帙中梳理线索,触摸那些清雅隽永的树根。作为“中国根艺之乡”的嵊州自周喜老启蒙,京杭展览根雕夺金数十。非遗艺术村育三千匠人,半壁精品化朽木为奇珍,浙派根雕由此冠绝江南。作为一项浙江省非物质文化遗产,嵊州根雕不仅承载着“化腐朽为神奇”的智慧,更凝聚着“工巧天成、天人合一”的哲学。

千年艺术终在时代脉络中生生不息,依附于建筑实用构件的根雕,渐渐蜕变为独具生命的独立艺术。这份沉甸甸的历史认知,为成员们即将进行的实地探访铺垫深沉的情感底色。

二、访·问道:在刀木碰撞间听传承跫音

周扬根雕艺术馆内木香萦绕,实践团有幸采访到一位与朽木相伴近三十载的老匠人周师傅,听他讲述他和根雕的那些事儿。

“根雕,讲究‘借天七分,雕三分’。”周师傅言辞间满是对自然的敬畏。他受父亲绘画、哥哥雕木的熏陶,自幼在案前打下手,递刀,清木屑,看硬木在刻刀下“开花”。哥哥完成作品大半时,常将刻刀交予他收尾,在一次次实践中,他从模仿哥哥作品起步,逐步突破风格限制,形成独特技巧,追求创作自由。

谈及生存与艺术,周师傅直言艺术家需先解决温饱,才能全身心创作,“生存是传承的地基”,为此他尝试将作品展陈与餐饮结合,让传承更具烟火气。问及创新突破,他认为观念不可以被定义,艺术更是如此。我们不应该被传统所束缚,要敢于突破自我,追求自己的风格。每一次创作,都是对未知的探索,对自我的超越。

然而,根雕传承面临诸多挑战。从寻根觅材,因势施刀,到打磨抛光,完成一件作品耗时数月,手工雕刻的“慢”与现代生活的“快”似乎有些格格不入。社会大众对根雕的认知度、认同度、关注度等都较为有限,根雕传承之路漫漫。

为改变现状,周师傅与当地教育部门合作,推动根雕艺术进校园,进课堂,开设根雕特色文化课程。此外,开放周扬雕刻艺术文化馆作为学生校外实践基地,鼓励他们用简单工具雕琢根材,既培养创新思维与审美能力,也为非遗传承开辟新路径。

提及技术与根雕融合,周师傅表示木雕可借助3D建模机械化生产,但根雕作品独特韵味难被替代,人脑创造力与独特性无可比拟。

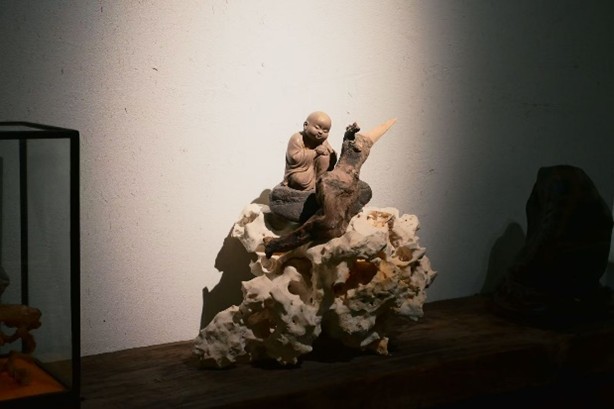

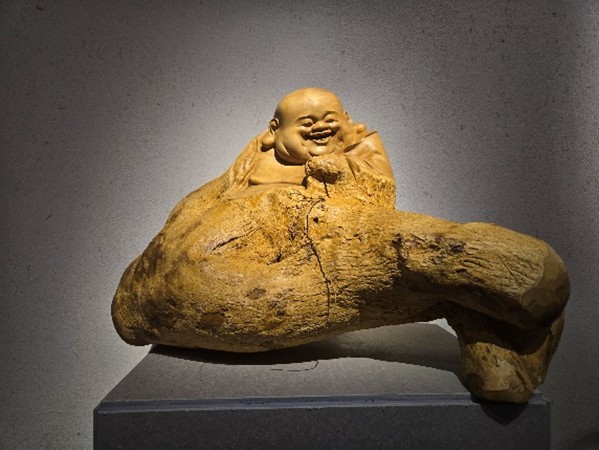

结束谈话,步入周师傅的陈列室,未命名的木雕作品静立如禅。一尊弥勒造像尤为夺目——天然树瘤化作含笑眉眼,匠人只三刀勾勒衣纹,恰应了"七分天工,三分人意"的法则。

展厅正中央横着一截雷击古木,焦痕斑驳。"洪水冲来的废料,在角落躺了一年,"周师傅轻抚木纹,"直到某天忽然看懂了它。" 朽木不语,只待知音。

三、行·播火:在青春实践中燃传承星火

为助力根雕文化传承弘扬,成员们携根雕大师走进嵊州剡山小学。大师向小学生们讲解了根雕的历史渊源、制作工艺等,并结合互动体验、手工制作等青少年喜爱的形式,让文化宣讲变得“有料”又“有趣”。整个过程,成员们积极配合,主动参与。

看着孩子们热情专注的模样,成员们深知这场根雕文化普及活动,是在播撒文化传承的种子。传承是双向的共鸣——我们助力延续,孩子们以热爱赋予传统文化新生。此次暑期社会实践,让成员们看到根雕艺术跨越代际的感染力,进一步坚定了以青春续写传承故事的决心,期待更多人握住这把“刻刀”,雕琢文化认同。

未来,成员们将以“三个一”活动为基础,为推进嵊州根雕文化的传承与发展贡献青春力量:“一次宣讲”,成员们联合老艺人,在嵊州人流密集点、网红打卡点等,如东前街文化舞台,用青言青语解读根雕艺术的起源、工艺与现代价值,进一步激发民众对本土文化的认同感和自豪感,也可带给外地游客新鲜感。“一个视频”,充分发挥团队的主观能动性,制作以“木上生韵:嵊州根雕守护记” 为主题的短视频,记录此次社会实践的点滴,发布于各社交平台。 “一次体验”,成员们携手根雕艺人,走进小学暑托班、社区儿童之家等,来一场“根雕初体验”,带领孩子们学习入门雕刻技法,让孩子们在寓教于乐的互动体验中感受木头的温度与雕琢的奇妙。

"刀锋过处,木醒春生——这便是传承最生动的模样。"

文字、摄影:剡根未央团

初审:陈煌狄

终审:周建强